DXグランドデザイン策定サービス

総勘定元帳に対する要件

私はこのコラム原稿の執筆時、スクラッチ開発を前提とした会計システムの要件定義作業を支援しています。

先日、プロジェクト内で総勘定元帳に関する要件を確認した際、「相手科目を表示する際に【諸口】と表示されないように対応してほしい」という要望が共有されました。

総勘定元帳における相手科目表示

総勘定元帳の表示項目については、法人税法施行規則第五十五条第2項において、

「青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない」

と定められており、このなかに本コラムのテーマである「相手科目」が登場します。

総勘定元帳における「相手科目」とは、会計仕訳において借方または貸方のいずれかの勘定科目に着目した際に、もう一方の勘定科目を指します。

仕訳例1

| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|

| 7/10 | 売掛金 | 100 | 売上 | 100 |

売掛金の総勘定元帳 記帳例1

| 日付 | 相手科目 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |

|---|---|---|---|---|

| 7/10 | 売上 | 100 | 100 |

仕訳例1では、売掛金の相手科目は「売上」、売上の相手科目は「売掛金」となります。したがって、売掛金の総勘定元帳は記帳例1のように記載されます。

仕訳例2

| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|

| 7/25 | 預金 | 98 | 売掛金 | 100 |

| 支払手数料 | 2 |

売掛金の総勘定元帳 記帳例2

| 日付 | 相手科目 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |

|---|---|---|---|---|

| 7/10 | 売上 | 100 | 100 | |

| 7/25 | 諸口 | 100 | 0 |

仕訳例2では、預金および支払手数料の相手科目は「売掛金」ですが、売掛金の相手科目は「預金」と「支払手数料」の2つが存在するため、一意に特定できません。

総勘定元帳の記帳ルールでは、相手科目が複数存在する仕訳(=複合仕訳)の場合、【諸口】と表示するのが一般的です。そのため、売掛金の総勘定元帳は記帳例2のように記載されます。

現在における相手科目表示の問題点

総勘定元帳の表示項目として相手科目が定義されている背景には、特定の勘定科目に関する総勘定元帳を、相手科目と併せて参照することで、取引の内容を仕訳まで遡らずとも把握できるようにする意図があると考えられます。

しかし現在、多くの企業が作成する会計仕訳は、1989年に導入された消費税や会計システムによる自動仕訳作成処理の普及で複合仕訳となるケースが大半になっているのではないでしょうか。

このような状況から、総勘定元帳に表示されている相手科目には【諸口】が設定されることが多くなり、総勘定元帳だけでは取引内容を把握できないケースが大半です。そのため、結局は仕訳まで遡らなければ取引内容を確認できず、本来想定されている総勘定元帳を参照することによって得られる効果が発揮できていないと思われます。

税法における相手科目の取り扱いの変化

相手科目表示の法的根拠として、法人税法施行規則を挙げましたが、別の法律である「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」の改正履歴を確認すると、相手科目に関する取り扱いが変化しています。

| 新旧区分 | 条文 |

|---|---|

| 旧規則 [令和3年(2021年)4月1日施行] |

第三条第1項第5号イ:取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定することができること。 |

| 新規則 [令和7年(2025年)4月1日施行] |

第二条第6項第5号イ:取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。 |

国税庁のWebサイトに掲載されている電子帳簿保存法改正に関するパンフレット※において、この改正により、検索要件として求められる記録項目は「取引年月日」「取引金額」「取引先」に限定されることが明記されています。この結果、総勘定元帳を含む電子帳簿の検索要件から「勘定科目(相手方勘定科目を含む)」が除外されたことになり、総勘定元帳における相手科目の重要性は、従来と比べて低下していると考えられます。

※ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

相手科目より適切な項目とは

私自身、会計システムによる元帳記帳が一般化した現在においては、総勘定元帳の項目として相手科目は必ずしも必要ではないと感じています。

むしろ、会計システムの伝票入力機能で入力必須項目となっている「摘要文」(伝票摘要や仕訳明細摘要)を総勘定元帳に表示項目として定義する方が、取引の内容を仕訳まで遡らずとも総勘定元帳のみを参照して把握できるようにするためには好ましいと考えます。

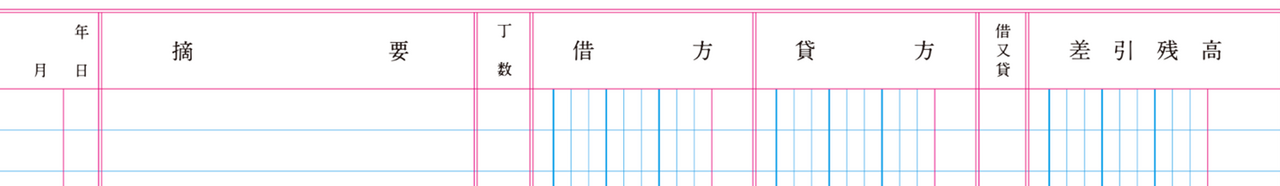

図:総勘定元帳の一般的な雛形

上記図に示した総勘定元帳の一般的な雛形を見ても、記載する項目名としては「摘要」となっており、決して相手科目とはなっていないことを鑑みると、この方向性は間違ってはいないと思います。一般的に総勘定元帳の項目として摘要欄に相手科目を記載するという運用となっているのは、摘要文よりは比較的少ない文字数で記載できることから帳簿の手作業による記帳工数を削減する工夫ではないかと推察します。

摘要文にすることで相手科目よりも文字数が多くなることから、圧倒的に取引内容に関する情報量も多く取得できるようになりますし、加えてどのような複合仕訳の形式であっても、【諸口】と表示されることがなくなります。つまり、取引内容を確認できる情報を総勘定元帳に表示することがつねに可能となり、本来想定されている総勘定元帳を参照することによって得られる効果を発揮しやすくなると期待されます。

関連コラム記事

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候関連シナリオ分析―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候レジリエンスの開示―

-

クラウド会計システムのデータをバックアップする際の留意点

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候レジリエンスとその他のレジリエンスの違い―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候以外のレジリエンスの開示―

-

新リース会計基準を適用するうえでの実務構築上の留意点:「少額リース」における資産基準判定の実務的な考え方

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―移行計画と主要な仮定―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―リスク・機会と戦略・意思決定の関係―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―重要性の判断―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―実務上不可能である場合―

-

経理マニュアルの必要性と作成・運用のポイント