新収益認識基準対応支援

はじめに

SDGs(持続可能な開発目標)の採択から世界的に「サステナビリティ(持続可能性)」への関心が高まり、ESG経営をはじめサステナビリティへの取り組みを企業経営の視野に入れることが、中・長期的なリスクを管理するうえで重視されつつあります。一方、サステナビリティが自然環境や社会環境の視点で重要という認識はありつつも、CSR活動のほかに企業経営にとってなぜサステナビリティが重要であるのかを言語化することは意外に難しい面があります。この点、サステナビリティ課題への対応は単なるコンプライアンスに関するコストの増加ではなく、企業経営の「リスク」と「機会」の識別に資するという意義があります。本コラムでは、人的資本や気候変動を例として、サステナビリティ課題と経営資源の関係から企業経営にとってなぜサステナビリティ課題への対応が重要なのかを解説します。

企業経営とサステナビリティとの関係

企業経営の「リスク」と「機会」の観点からサステナビリティ課題への対応の意義を考えると、例えば、以下のような場合が想定され、これからの時代の経営にはサステナビリティ課題を適切に管理することが経営資源や競争優位を保つために必須であることがうかがえます。

| レジリエンスの低下 |

|---|

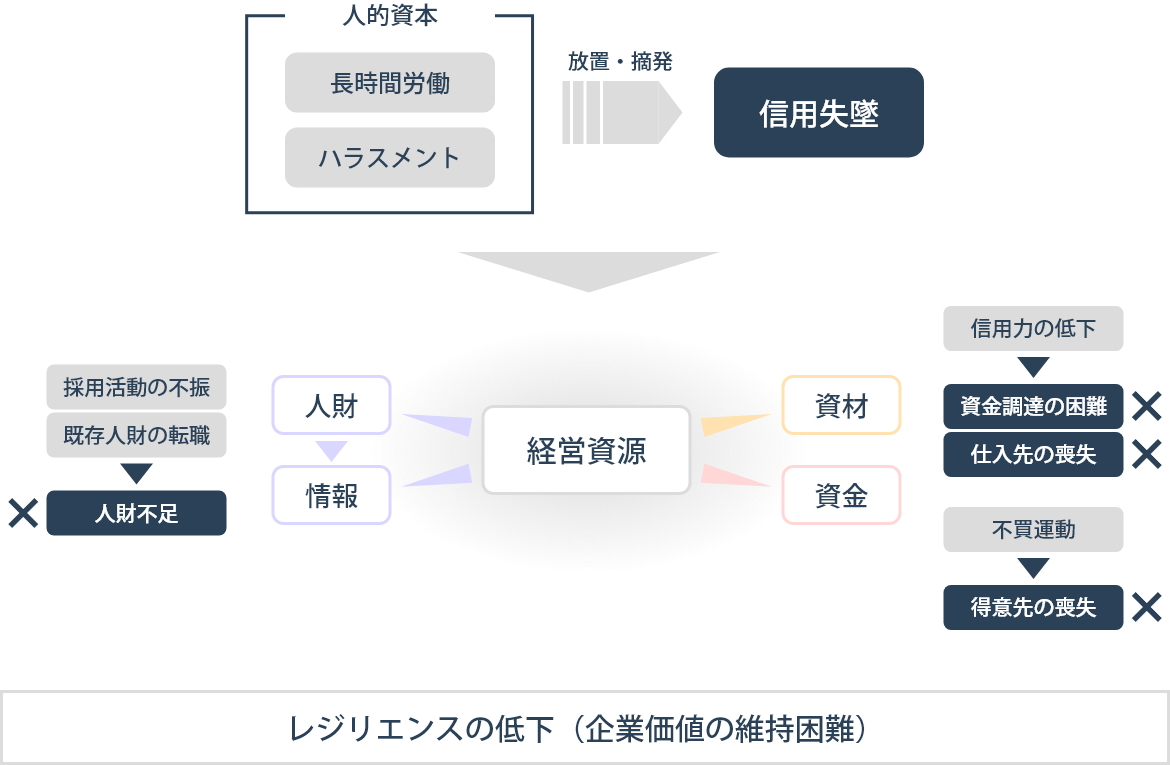

| 良質な製品を製造する技術とブランド力を保持している企業であっても、劣悪な労働環境やハラスメントの放置など人的資本にかかる問題を摘発されると信用失墜とともに企業イメージが低下します。これは、既存人財の転職や採用活動の不振による人財不足、得意先や仕入先の喪失による資材調達や流通経路の不足、および、消費者の不買運動や信用力低下による資金獲得能力の低下を招き、企業存続に必要な経営資源(人財、資材、資金)を失うことになります。とくに、人財は経験や知識といった情報資源とも密接に関係しており企業経営に不可欠な要素であることから、人財不足は企業のレジリエンスの低下を引き起こします。企業のレジリエンスの低下は企業価値の向上を停滞させるだけでなく維持自体を困難にするため、企業投資から株主が撤退することで最終的に株価の下落を招きます。 |

|

| 得意先の喪失 |

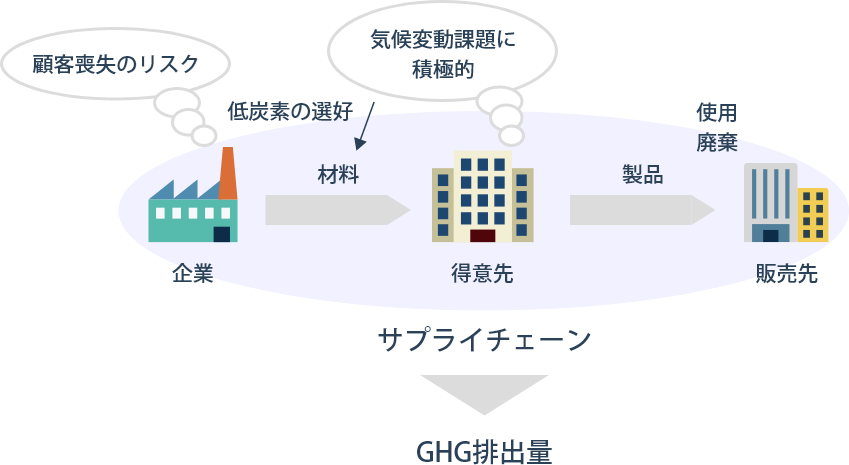

| 温室効果ガス(GHG)排出量の削減は世界的に喫緊の課題とされており、大企業を中心に削減施策や目標を戦略に組み込んでいる様子が見られます。この点、通常、これらの企業が削減に取り組むGHG排出量はサプライチェーン全体に対するものであるため、例えば、製品の材料の製造過程で発生したGHG排出量を含みます。つまり、GHG排出量には仕入先の活動を要因として発生する部分も多く含まれ、積極的な削減目標を掲げる企業は削減施策の一環として材料や資材の調達先に低炭素を実現する企業を選好することが想定されます。言い換えると、GHG排出量の削減に積極的に取り組むことを掲げている企業と取引関係にある企業がGHG排出量への対応を疎かにすると取引関係自体を失う可能性があります。ゆえに、GHG排出量の削減に積極的に取り組むことを掲げている企業はもとより、こうした企業と取引関係にある企業にとっても取引先を失うリスクを回避するために気候変動課題への対応は無視できないものとなります。 |

|

| 機会:新たな経営資源の獲得 |

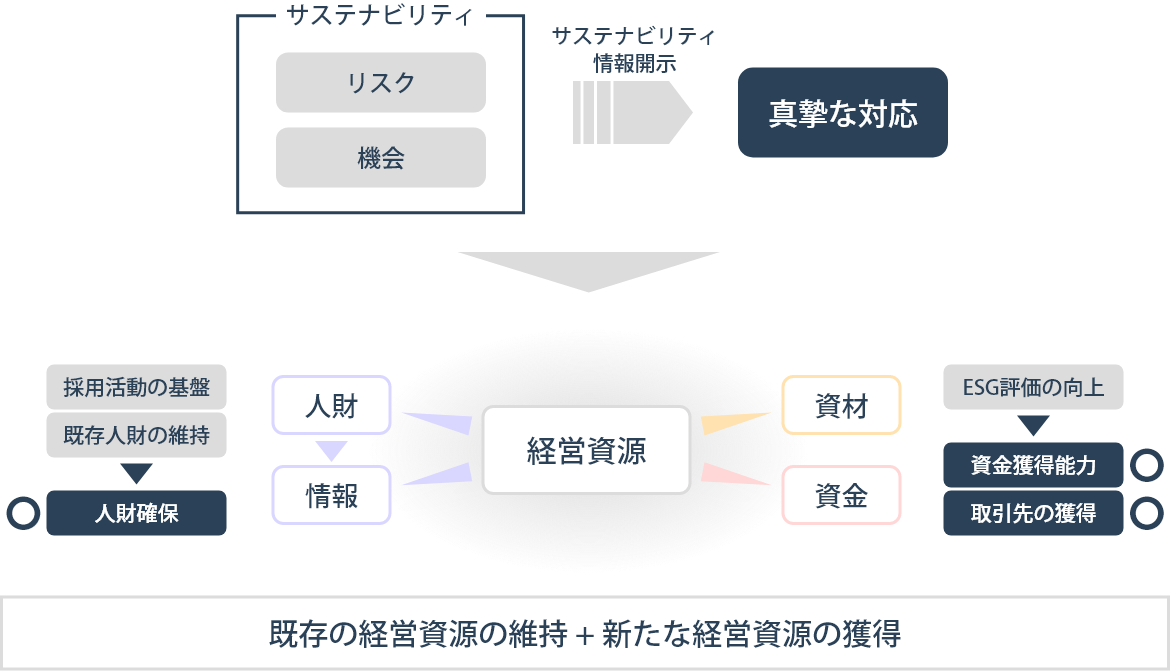

| サステナビリティ課題への対応はコンプライアンスやリスク回避などの守りの観点のみではなく、攻めの観点から機会と捉えることもできます。例えば、サステナビリティ課題への真摯な対応は前述のような企業のリスクへ対処していることを意味するため、中・長期的な企業の発展を予想することができます。このような企業は投資家のESG投資の候補に選ばれることを通じて資金獲得の機会が増加します。さらに、サステナビリティ課題への真摯な対応は企業イメージを向上させ順調な採用活動の基盤形成にもつながります。加えて、GHG排出量の削減を掲げる企業は低炭素を実現している企業を取引先として選好することから、気候変動課題への対応を通じて新たな得意先の獲得にもつながります。つまり、サステナビリティ課題への対応を疎かにすることは経営資源の喪失のリスクを高めることにつながる反面、真摯なサステナビリティ課題への対応は既存の経営資源の維持のみならず新たな経営資源の獲得にもつながることになります。 |

|

おわりに

サステナビリティ課題への対応が企業価値の向上に必ず直結するわけではありませんが、企業の経営活動を支える経営資源を維持しながら新たな経営資源を獲得していくためには、サステナビリティ課題へ真摯な対応を行いつつ課題への対応の過程や結果を社会へ発信していくことが重要です。また、サステナビリティ課題への対応を単なるコスト増加と捉えるのではなく、企業価値向上の基盤となる活動として位置付ける企業文化と組織風土を醸成していくことが従業員の納得感をともなった企業のサステナビリティ活動の推進のうえでは必要です。

※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。

サステナビリティ情報開示の最新動向

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候関連シナリオ分析―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候レジリエンスの開示―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候レジリエンスとその他のレジリエンスの違い―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―気候以外のレジリエンスの開示―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―移行計画と主要な仮定―

-

サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年8月)―リスク・機会と戦略・意思決定の関係―