Work From Home Solution

在宅ソリューションはこちら

BBSの在宅ソリューションはintra-mart®︎とData Delivery®︎を土台としたトータルソリューションです。

社内外の広範囲な業務をデジタル化し、ペーパーレスを実現。貴社のテレワーク促進を応援します。

BBSはコンサルティングから導入・運用までワンストップで支援しています

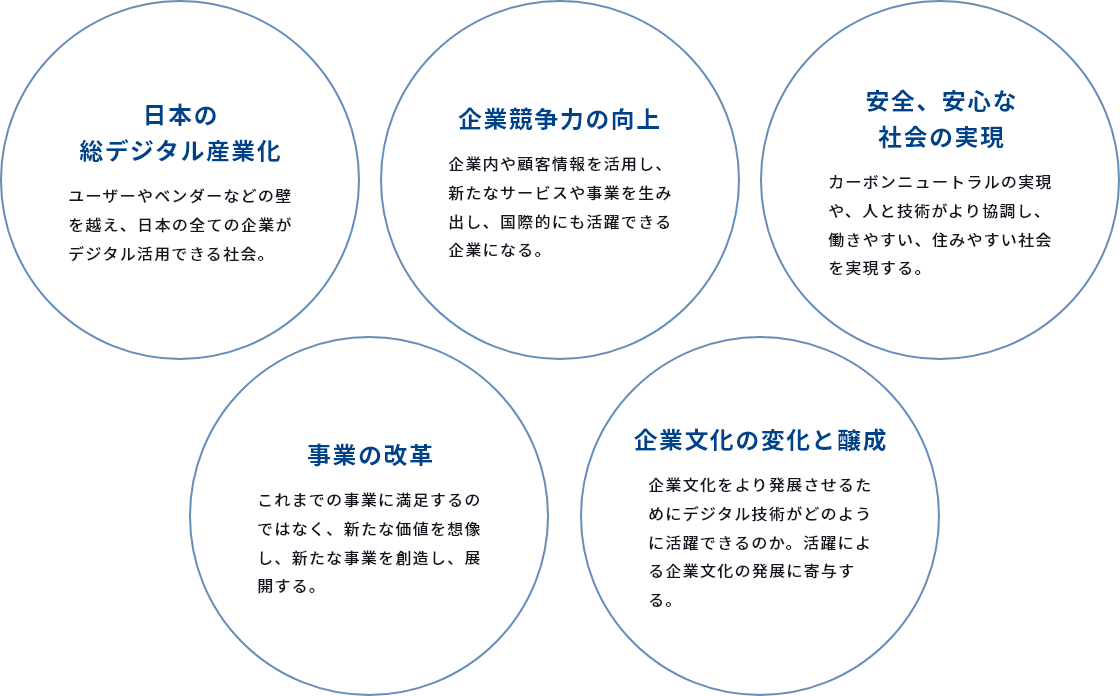

デジタルトランスフォーメーションとは、「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、”顧客起点の価値創造”のための事業やビジネスモデルの変革」としています。宣伝や広告の中では、デジタイゼーションやデジタライゼーションも「DX」と混在されている場合があります。

DXは会社や事業の変革が求められます。DX担当者はこれまでが成功であったとしても変革していかなければならず、組織内から大きな反発や抵抗が生じる場合があります。

経営者(層)が、自身と同等の権限を付与していればよいですが、多くの組織のDX推進においては、権限付与は行われておらず、役職の上下関係や部門の横連携などの調整で悩みを抱える傾向があります。

そのような状況で経営者が「なぜ進まないのか?」と聞いてしまうこともありますが、そう思ったときは、経営層の推進の仕方に課題があるかもしれないと考える必要があります。

つまり、DXは組織のリーダーである経営者が推進役とならなければ、進みにくいことをよく理解する必要があります。

DXの実現方法として情報技術を活用することは必要ではありますが、「技術」の活用はあくまでもDXを実現するための手段の1つであり、本質は「どう変革したいのか」「将来どのようになっていたいのか」といった思いや、組織で働く人財によるコラボレーションやイノベーションを推進することであり、技術ありきではないことを理解する必要があります。

勿論、最近ではRPAやAIなどの技術の進歩が目ざましく、注視することは欠かすことができません。新しいアイディアや斬新なアイディアを否定することなく、たとえおかしいと最初は思ったとしても、真剣にアイディアに向き合うことが大切です。

少し見方を変えただけで、少し手を加えただけで、DXが実現できるかもしれません。

日本では従来からPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のPDCAサイクルを回して、事業や計画などを進めてきました。しかし、この「PDCAは古い」「日本は「計画(P)」は出来ているけど…」といった声があります。

最近ではPDCAサイクルではなく、「OODAループ」が注目されています。

OODAとは、Observe(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Act(実行)の頭文字4文字で構成されており、元々は空軍のパイロットの意思決定を行うプロセスとして提唱されていました。しかし、よりスピード感が求められるビジネス領域でも最近では活用されており、まさしくDXにも欠かせない考え方であると言えます。

DXは、組織のスピード感ある変革が求められており、従来型のPDCAサイクルでは遅いことや、素早い実行の繰り返しこそ、DXの成功に導くことができるということから、PDCAサイクルよりも、OODAループの方がDX推進上は、より効果的です。なお、このPDCAとOODAを組み合わせることもできます。

稟議制度に代表されるように、日本では稟議回覧時の説明や稟議回覧前の根回しが必要と言われる場合があります。しかし、DXのアイディアを既存の決裁プロセスで回せば回すほど企画は衰退する可能性があります。なぜならば、決裁者はこれまでの成功によってその立場にいる可能性があり、自分のやり方が否定されているように思ってしまう場合や、成功しているからこそ「現状維持バイアス」が働き、変更を是としない傾向があります。

そのため、根回しすればするほど、企画は衰退してしまいます。

つまり、DXを推進するのであれば、経営者のリーダーシップが欠かせないだけでなく、経営者や経営層に柔軟に提案できる環境と、それらを受け入れ、決裁できる環境も必要です。「調整」と言えば聞こえはよいかもしれませんが、もしかしたらそのセリフは自身の責任回避かもしれません。

開発プロセスにおいて「ウォーターフォール型」と「アジャイル型」の分類があり、近年では「アジャイル開発」が注目されている。

アジャイル開発とは、「計画」→「設計」→「実装」→「検証」のプロセスを、機能単位で切り出し、小さいサイクルを回し続ける開発の仕方の1つであり、このトライとエラーの繰り返しを行うことです。

つまり、この「エラー」を許容するということが大切です。どうしてもエラーと聞くと受け入れがたい場合も多いですが、そのエラーは成長の1ステップであることを理解して、組織として許容することが欠かせません。1つ1つ憤りを感じていたらそれこそDXは進まないですし、プロジェクトの雰囲気も悪くなってしまう一方でしょう。

BBSは創業以来、企業の「経営会計」に向き合ってきました。経営も会計もいろんな意味がありますが、

経営として考えるビジョンや方向性といった大枠と、企業の現状や実際に行う「会計」といった

現場の意見や考えが、コラボレーションしてこその企業の新たな道筋を作り、成功・成長へとつなげることができます。

| カテゴリ | デジタイゼーション | デジタライゼーション | デジタルトランス フォーメーション |

|---|---|---|---|

| 経営管理 | 経営情報の電子化 | 経営の可視化、電子化データ活用による数字予測や管理 | 次の事業やサービスを指南する管理や経営(支援) |

| 人事総務 | 人事情報の電子化、チャットなどの活用 | システムを活用した評価や、SNSやチャットなどを使ったサポート | 従業員のモチベーションを維持し続けられる状態(理解、評価、計画など) |

| 会計・経理 | 紙媒体の電子化 | 電子帳簿やデータを中心とした対応、可視化 | 帳簿作成が自動且法令遵守した形で作られ、会計や経理のリスクにも自動的に対応 |

| 法務・ガバナンス | 契約書の電子化、出社前提の統制体制 | 契約状況の可視化・企業リスクを自動判別(示唆)、効率的な統制 | 新たなリスクを予見でき、提案動向とお客様要望に沿った契約などを自動的に実施 |

| 情報セキュリティ ・セキュリティ |

システムやセキュリティ製品の導入 | ログ活用やオペレーション効率の向上 | 自動的に、かつ、可用性高く最も安全に使える状態 |

BBSでは経営会計に必要な組織、人財、技術などの支援を幅広く行い、経営会計のコンサルティング、ソリューション(システムインテグレーション)、ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)の「BBSサイクル」を提供し、創業50年を越えてお客様と歩み続けています。

「2025年の崖」、「働き方改革」などを背景に、DXを意識したバックオフィス変革 への取り組みが活発化しています。 BBSは、業務とシステムの抜本的な整備を行い数年後のゴールを目指した企業全体再構築のシナリオ作りと捉えDX戦略サービスを提供します。

「国内の労働人口の減少や新型コロナウイルス流行による在宅勤務の拡大を背景に、業務のペーパーレス化により生産性の向上を図る動きを支援します。

BBSは、業務効率化を実現し、法的要件を満たし業務の正確性を担保したシステム導入と税務当局への申請書届出、運用までを一貫してサポートします。

「企業の業務は労働人口の減少とコロナ禍に伴う急速なテレワーク化によって、デジタル化の整備が必須となってきました。しかし単純に業務をクラウドへ移行導入するだけでは単なる業務システムの置換えでDXとは言えません。デジタル戦略やデジタル経営基盤を確実に組立てながら、デジタル技術基盤を構築する事で、変化の速い世の中に対応した企業へのご支援を行います。

「デジタル時代に適応するテレワーク中心も働き方も定着し、施策推進に必要な組織のマネジメント力や、社員一人ひとりのモチベーション向上が重要な状況です。

BBSは企業の人財と組織を更なる強化すべく、“G-SPEC”という独自のコンセプトに基づいた人事制度の構築・運用・定着により解決を支援しています。

RPA/AI-OCRを軸にしたデジタルツール活用の業務改革サービス総称です。

BBSの在宅ソリューションはintra-mart®︎とData Delivery®︎を土台としたトータルソリューションです。

社内外の広範囲な業務をデジタル化し、ペーパーレスを実現。貴社のテレワーク促進を応援します。

「2025年の崖」、「働き方改革」などを背景に、DXを意識したバックオフィス変革 への取り組みが活発化しています。 BBSは、業務とシステムの抜本的な整備を行い数年後のゴールを目指した企業全体再構築のシナリオ作りと捉えDX戦略サービスを提供します。

DX関連コラム

公認会計士コンサルタントのショートコラム

人事コンサルタントのショートコラム

BPOコンサルタントのショートコラム

公認会計士コンサルタントのショートコラム

※記載されている製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。